Железы и гормоны организма животных.

Все ткани животного организма обладают эндокринной (внутрисекреторной) функцией.

В процессе своей жизнедеятельности они образуют как промежуточные, так и конечные продукты обмена веществ. В свою очередь последние поступают в межклеточную жидкость, кровь, лимфу и оказывают влияние на различные физиологические процессы.

Все продукты жизнедеятельности, поступающие в кровеносное русло, разносятся по организму и регулируют процессы, протекающие в органах и тканях. Это гуморальный путь регуляции (от лат. слова «гумор» — жидкость). К таким веществам относят продукты эндогенного происхождения, вырабатываемые самим организмом, а также вещества, поступающие в кровь из вне.

Наиболее важную регулирующую функцию выполняют железы внутренней секреции или отдельные скопления клеток, синтезирующие биологически активные вещества.

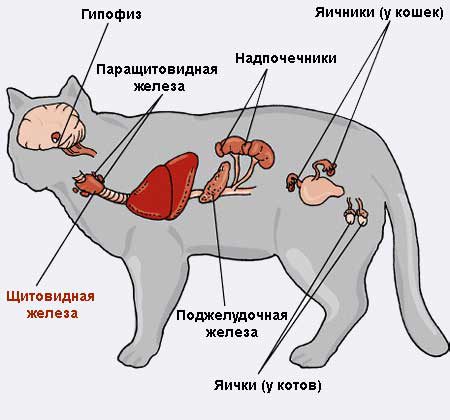

Выделяют нейросекреторные ядра гипоталамуса, ядра продолговатого и среднего мозга, а также железы внутренней секреции – гипофиз, эпифиз, щитовидные и паращитовидные железы, надпочечники, поджелудочную железу, железы репродуктивной системы самцов и самок, клетки тимуса, почек, печени, органов пищеварения.

Эпифиз

Верхний мозговой придаток или шишковидная железа, является образованием промежуточного мозга. Поддерживает половое развитие организма и регулирует половую активность. Участвует в регуляции процессов иммунитета.

Гипофиз

Расположен в гипофизарной ямке клиновидной кости черепа. Состоит из двух долей: передней и задней. Передняя доля вырабатывает гормоны, регулирующие секрецию всех остальных эндокринных желез.

- Соматотропный гормон – регулирует рост тела

- Тиреотропный гормон – воздействует на щитовидную железу и способствует образованию тироксина

- Адренокортикотропный гормон— стимулирует кору надпочечников и обеспечивает секрецию кортизола

- Гонадотропные гормоны:

- Фолликулостимулирующий (ФСГ) гормон – инициирует развитие яичниковых фолликулов, способствует образованию сперматозоидов в семенника

- Лютеинизирующий (ЛГ) гормон – контролирует секрецию эстрогена и прогестерона в яичниках и тестостерона в семенниках

- Лютеотропный (пролактин) гормон – регулирует секрецию молока и способствует сохранению желтого тела беременности

В задней доле гипофиза вырабатываются:

- Анидиуретический (АДГ) гормон – регулирует количество жидкости, проходящей через почки

- Окситоцин – стимулирует сокращение матки во время родов и способствует образованию грудного молока

В передней доле гипофиза выделяют узкую полоску железистой ткани – промежуточную долю, которая вырабатывает гормон – интеромедин. Этот гормон принимает участие в процессах пигментации (окраски) кожи и слизистой оболочки. Возрастание концентрации в крови этого гормона, действие которого тесно связано с АКТГ, наблюдается при беременности, бронзовой болезни (Аддисонова болезнь). Также участвует в процессах иммунитета.

Щитовидная железа

Имеет две доли, расположенные по обе стороны от трахеи и соединенные между собой полоской железистой ткани – перешейком. Вырабатывает:

- Тироксин (Т4) и Трийодтиронин (Т3), регулирующие основной обмен

- Тирокальцитонин – регулирует обмен кальция и фосфора.

Секреторную активность щитовидной железы регулирует тиреотропный гормон передней доли гипофиза. А непосредственно гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ в органах и тканях.

Паращитовидные железы

Располагаются позади долей щитовидной железы, в ее капсуле. Они вырабатывают гормон – паратгормон, который регулирует обмен кальция и фосфора.

Вилочковая железа (тимус)

Расположена между грудиной и трахеей. Её рассматривают как центральный орган иммунитета, т.к. в ней происходит созревание Т-лимфоцитов, отвечающий за клеточный иммунитет.

Гормон вилочковой железы – тимозин – это иммуномодулятор, влияющий на углеводный обмен, обмен кальция и нервно-мышечную передачу. У взрослых особей вилочковая железа претерпевает инволюцию (обратное развитие).

Надпочечники

Парные железы, расположенные над полюсами почек. Каждая железа имеет плотную соединительно-тканную капсулу, проникающую внутрь железы и делящую её на два слоя: наружный (корковое вещество) и внутренний (мозговое вещество).

Корковое вещество разделяется на 3 зоны, вырабатывающие кортикостероиды.

Клубочковая зона (поверхностная), вырабатывает минералокортикоиды (альдостерон, дезоксикортикостерон). Они влияют на водно-солевой обмен и воздействуют на почки. Избыток этих гормонов приводит к задержке воды и повышению артериального давления, а недостаток – к обезвоживанию организма.

Пучковая зона (средняя) выделяет глюкокортикоиды (кортизон, кортикостерон), которые являются мощными иммунодепрессантами и десенсибилизаторами. Также глюкокортикоиды влияют на углеводный обмен, стимулируют синтез гликогена в мышцах. Велика роль их при больших мышечных напряжениях, действии сверхсильных раздражителей.

Сетчатая зона, вырабатывает половые гормоны – мужские (андрогены) и женские (эстрогены и прогестерон). Они влияют на развитие скелета и формирование вторичных половых признаков. Выработка гормонов противоположного пола тормозится половыми железами.

Мозговое вещество надпочечников вырабатывает катехоламины – адреналин и норадреналин.

Адреналин оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, сужает периферические сосуды, тормозит движение желудочно-кишечного тракта, вызывает расширение зрачка, восстанавливает работоспособность утомленных мышц, усиливает углеводный обмен.

Норадреналин способствует поддержанию тонуса кровеносных сосудов, участвует в передаче возбуждения с нервных волокон на иннервируемые органы.

Поджелудочная железа

Железа со смешанной секрецией. Эндокринной частью ее являются островки Лангерганса. Эти клетки выделяют секрет в кровь, т. е. являются железами внутренней секреции. Островки Лангерганса состоят из трех видов клеток: альфа, бета и гамма. Бета-клетки продуцируют гормон инсулин, альфа-клетки — гормон глюкагон.

Инсулин — гормон полипептидной природы. Инсулин резко повышает проницаемость стенок мышечных и жировых клеток для глюкозы, т.е. участвует в регуляции углеводного обмена. Он обеспечивает утилизацию глюкозы организмом, синтез гликогена (резервного углевода) и накопление его в мышечных волокнах. Увеличивая поступление глюкозы в клетки жировой ткани, инсулин стимулирует образование жира в организме. Кроме того, инсулин стимулирует и синтез белка в клетке, увеличивая проницаемость клеточных стенок для аминокислот.

Недостаточность инсулина в организме является причиной развития сахарного диабета.

Глюкагон — второй гормон поджелудочной железы — стимулирует расщепление гликогена до глюкозы внутри клеток (активируя соответствующие ферменты) и повышает содержание сахара в крови. Глюкагон стимулирует также расщепление жира в жировой ткани. Таким образом, по результатам своего действия глюкагон является антагонистом инсулина.

Тканевые гормоны

Гормоны местного действия (тканевые гормоны) вырабатываются не железами внутренней секреции, а специализированными клетками, расположенными в самых различных органах. Физиологическое значение этих гормонов состоит в том, что они контролируют, в первую очередь, деятельность того органа, в котором образуются.

Гормоны желудочно-кишечного тракта — гастрин, холецистокинин, секретин и панкреозимин. Это полипептиды, секретируемые слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта в ответ на специфическую стимуляцию. Например, гастрин стимулирует секрецию соляной кислоты; холецистокинин контролирует опорожнение желчного пузыря, а секретин и панкреозимин регулируют выделение сока поджелудочной железы; паротин, образующийся в околоушной слюнной железе и влияющий на развитие зубов, хрящевой и костной ткани и т. д.

Нейрогормоны — группа химических соединений, секретируемых нервными клетками (нейронами). Эти соединения обладают гормоноподобными свойствами, стимулируя или подавляя активность других клеток; они включают упомянутые ранее рилизинг-факторы, а также нейромедиаторы, функции которых заключается в передаче нервных импульсов между клетками. К нейромедиаторам относятся дофамин, адреналин, норадреналин, серотонин, гистамин, ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота. В середине 1970-х годов был открыт ряд новых нейромедиаторов, обладающих морфиноподобным обезболивающим действием; они получили название «эндорфины», т.е. «внутренние морфины». Эндорфины способны связываться со специальными рецепторами в структурах головного мозга; в результате такого связывания в спинной мозг посылаются импульсы, которые блокируют проведение поступающих болевых сигналов. Болеутоляющее действие морфина и других опиатов несомненно обусловлено их сходством с эндорфинами, обеспечивающим их связывание с теми же блокирующими боль рецепторами.

В практике врача традиционной медицины, так и ветеринарного специалиста, применение гормонов находит все более широкое распространение. Расстройство гормональной регуляции играет большую роль в происхождении многих заболеваний нервной системы, внутренних органов, двигательного аппарата (мышц, суставов), кожи, репродуктивной системы. Поэтому лечение гормональными препаратами является важным слагаемым комплексного лечения не только заболеваний желез внутренней секреции, но и многих других болезней.